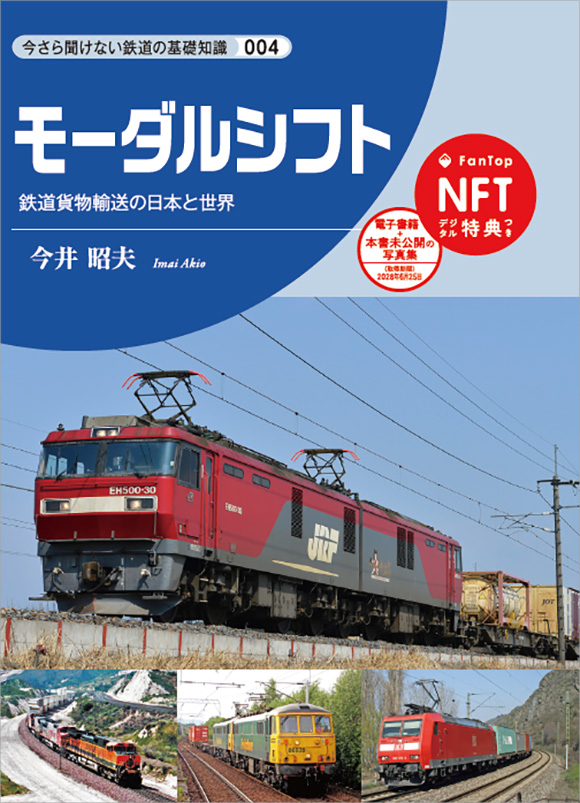

モーダルシフト

最近よく聞く言葉だけど、本当の意味がよく分からないという人が多いのが「モーダルシフト」。でも、実は戦前から日本でも行なわれてきた貨物輸送方法のことです。本書は、その言葉を正面からアプローチし、さらに日本のみならず、諸外国の例と同じ目線で解説しています。そもそも「モーダルシフトとは?」に始まり、「日本のモーダルシフト」「アメリカのモーダルシフト」「ヨーロッパのモーダルシフト」など、日本と諸外国の例を客観的に解説。同じ貨物輸送でも日本との違いや、諸外国の特徴などが見えてくる一冊です。当シリーズ001『貨物列車』とあわせて読むと、日本と世界の貨物輸送の全体像を把握することができます。

NFT付録は、アメリカとヨーロッパの貨車図鑑。日本以上に需要が高い鉄道貨物輸送ゆえ、その貨車も姿や機能が実に個性的。そんなビジュアル的にも興味深い貨車の世界です。

《収録内容》

目次

はじめに

第1章 貨物輸送とモーダルシフト

1-1-1▶ 世界を駆け巡る鉄道インターモーダル輸送

1-2-2▶ 物が届くまで~インターモーダルとモーダルシフトⅠ モノの流通

1-2-2▶ 物が届くまで~インターモーダルとモーダルシフトⅡ 複合一貫輸送

1-3-1▶ インターモーダル輸送の利点Ⅰ 輸送機関の特性

1-3-2▶ インターモーダル輸送の利点Ⅱ コンテナによる輸送の効率化

1-4-1▶ インターモーダル輸送の構成要素Ⅰ コンテナとトレーラ

1-4-2▶ インターモーダル輸送の構成要素Ⅱ コンテナの利点

1-4-3▶ 1-4-3▶インターモーダル輸送の構成要素Ⅲ トレーラの利点

1-5-1▶ コンテナの形態Ⅰ 海上コンテナの登場

1-5-2▶ コンテナの形態Ⅱ 海上コンテナの世界標準化

1-5-3▶ コンテナの形態Ⅲ 海上コンテナの種類

1-6-1▶ トレーラの形態

1-7-1▶ 世界のインターモーダル輸送Ⅰ 日本

1-7-2▶ 世界のインターモーダル輸送Ⅱ アメリカ

1-7-3▶ 世界のインターモーダル輸送Ⅲ ヨーロッパ

章末コラム コンテナの識別方法

第2章 日本のモーダルシフト

2-1-1▶ 日本の鉄道コンテナ輸送のあけぼのⅠ 戦前

2-2-1▶ コンテナ専用列車〔たから〕Ⅰ コンテナ貨物列車のパイオニア

2-2-2▶ コンテナ専用列車〔たから〕Ⅱ 〔たから〕以降のコンテナ列車

2-3-1▶ 国鉄時代のインターモーダル輸送Ⅰ コンテナ列車の高速化

2-3-2▶ 国鉄時代のインターモーダル輸送Ⅱ 路線トラック貨物の獲得

2-4-1▶ 国鉄時代のインターモーダル輸送Ⅲ 海上コンテナ輸送列車

2-4-2▶ 国鉄時代のインターモーダル輸送Ⅳ 中型トラックのピギーバック輸送

2-5-1▶ JR貨物時代のインターモーダル輸送Ⅰ JR貨物のコンテナ列車

2-5-2▶ JR貨物時代のインターモーダル輸送Ⅱ 大型コンテナ列車

2-6-1▶ 〔たから〕以降のコンテナ車両

2-7-1▶ 大型コンテナ対応車両の開発Ⅰ フレキシバン専用車両

2-7-2▶ 大型コンテナ対応車両の開発Ⅱ 海上コンテナ専用車両

2-7-3▶ 大型コンテナ対応車両の開発Ⅲ 本格的な大型コンテナ積載車両

2-8-1▶ JR貨物が開発したコンテナ輸送車両Ⅰ 高速低床車両

2-8-2▶ JR貨物が開発したコンテナ輸送車両Ⅱ 海上コンテナ輸送用改造車両

2-8-3▶ JR貨物が開発したコンテナ輸送車両Ⅲ 海上コンテナ輸送強化車両

2-8-4▶ JR貨物が開発したコンテナ輸送車両Ⅳ 超低床車両

2-8-5▶ JR貨物が開発したコンテナ輸送車両Ⅴ 動力分散型コンテナ列車

2-9-1▶ 国鉄・JR貨物が開発したトレーラ輸送車両Ⅰ 大型トレーラ・トラック積載用試作車

2-9-2▶ 国鉄・JR貨物が開発したトレーラ輸送車両Ⅱ 中型トラック積載実用車両

2-9-3▶ 国鉄・JR貨物が開発したトレーラ輸送車両Ⅲ タンクローリ積載車と貨車不要デュアルモード

章末コラム 〔スーパーレールカーゴ〕用コンテナ

第3章 アメリカのモーダルシフト

3-1-1▶ 貨物輸送中心で発達したアメリカの鉄道Ⅰ アメリカの鉄道の概要

3-1-2▶ 貨物輸送中心で発達したアメリカの鉄道Ⅱ 例外的な国有鉄道

3-1-3▶ 貨物輸送中心で発達したアメリカの鉄道Ⅲ 2種類のインターモーダル輸送

3-2-1▶ インターモーダル輸送の変遷Ⅰ 黎明期の発展

3-2-2▶ インターモーダル輸送の変遷Ⅱ 第二次大戦後の飛躍

3-2-3▶ インターモーダル輸送の変遷Ⅲ プール式と持ち株制による車両供給体制

3-2-4▶ インターモーダル輸送の変遷Ⅳ クレーン要らずのフレキシバン方式

3-2-5▶ インターモーダル輸送の変遷Ⅴ 鉄道会社のライバル・パナマ運河とブリッジ輸送

3-3-1▶ オイルショック後の鉄道インターモーダル輸送の大躍進Ⅰ スパインカーの登場

3-3-2▶ オイルショック後の鉄道インターモーダル輸送の大躍進Ⅱ ダブルスタックカーの登場

3-3-3▶ オイルショック後の鉄道インターモーダル輸送の大躍進Ⅲ アメリカ国内コンテナ大型化のウラ話

3-4-1▶ アメリカのインターモーダル列車のいまⅠ 鉄道モーダルシフトの発展

3-4-2▶ アメリカのインターモーダル列車のいまⅡ 貨物列車の牽引機関車と乗務員体制

3-4-3▶ アメリカのインターモーダル列車のいまⅢ ダブルスタック列車の運転形態

3-5-1▶ アメリカのインターモーダル貨車の開発体制

3-6-1▶ モーダルシフト成長期に試作された革新的トレーラ輸送車両

3-7-1▶ 本格的インターモーダル輸送を支えたフラットカーの展開Ⅰ 基本形

3-7-2▶ 本格的インターモーダル輸送を支えたフラットカーの展開Ⅱ 進化形

3-8-1▶ 実用化された革新的フラットカーⅠ フレキシバン方式

3-8-2▶ 実用化された革新的フラットカーⅡ ロードレーラ方式

3-9-1▶ 超軽量低床型のスパインカーⅠ その先駆け、フューエル・フォイラー

3-9-2▶ 超軽量低床型のスパインカーⅡ トレーラ・トレイン社の開発車両

3-10-1▶ ダブルスタックカーⅠ 基本形

3-10-2▶ ダブルスタックカーⅡ 進化形

章末コラム 北米鉄道車両の所属記号

第4章 ヨーロッパのモーダルシフト

4-1-1▶ ヨーロッパの鉄道 インターモーダル輸送の変遷

4-2-1▶ 非効率だった20世紀初頭の鉄道コンテナ輸送

4-3-1▶ 第二次大戦後の鉄道インターモーダル輸送

4-4-1▶ 鉄道インターモーダル輸送の進展Ⅰ コンテナとトレーラの鉄道輸送

4-4-2▶ 鉄道インターモーダル輸送の進展Ⅱ アルプス山岳地帯のピギーバック列車

4-4-3▶ 鉄道インターモーダル輸送の進展Ⅲ EU主導による鉄道運営

4-5-1▶ イギリスのコンテナ輸送車両

4-6-1▶ ヨーロッパ大陸のインターモーダル車両Ⅰ コンテナ輸送用

4-6-2▶ ヨーロッパ大陸のインターモーダル車両Ⅱ 全目的型

4-6-3▶ ヨーロッパ大陸のインターモーダル車両Ⅱ 陸上フェリーとしてのトラック輸送用

4-7-1▶ 鉄道インターモーダル輸送の最新方式

章末コラム ヨーロッパの車両形式

第5章 世界のモーダルシフト推進策

5-1-1▶ アメリカの鉄道インフラ・プロジェクトⅠ ダブルスタック列車用路線改良プロジェクト

5-1-2▶ アメリカの鉄道インフラ・プロジェクトⅡ 線路容量増強プロジェクト

5-2-1▶ ヨーロッパの鉄道インフラ・プロジェクトⅠ 鉄道インフラ工事

5-2-2▶ ヨーロッパの鉄道インフラ・プロジェクトⅡ 鉄道隘路の改善と課題

5-3-1▶ 日本の鉄道インフラ・プロジェクトⅠ 日本の主力はコンテナによるインターモーダル輸送

5-3-2▶ 日本の鉄道インフラ・プロジェクトⅡ これからのモーダルシフトにむけて

5-3-3▶ 世界のダブルスタック列車

章末コラム ドイツが開発したコンテナ列車の異端児

おわりに・参考データ

略称一覧

参考文献および出典元

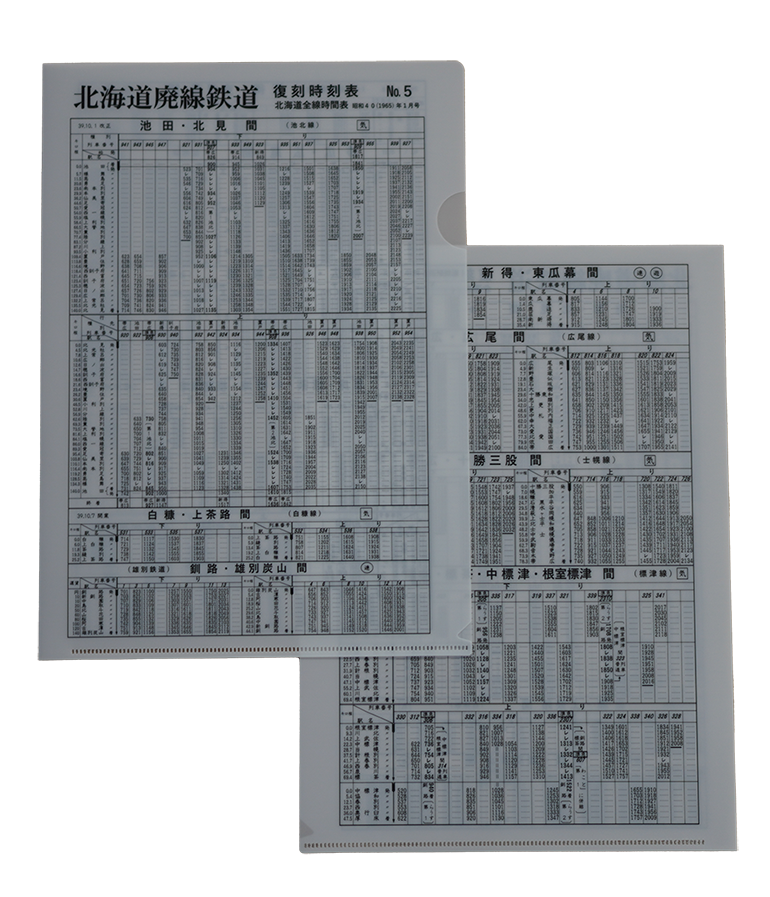

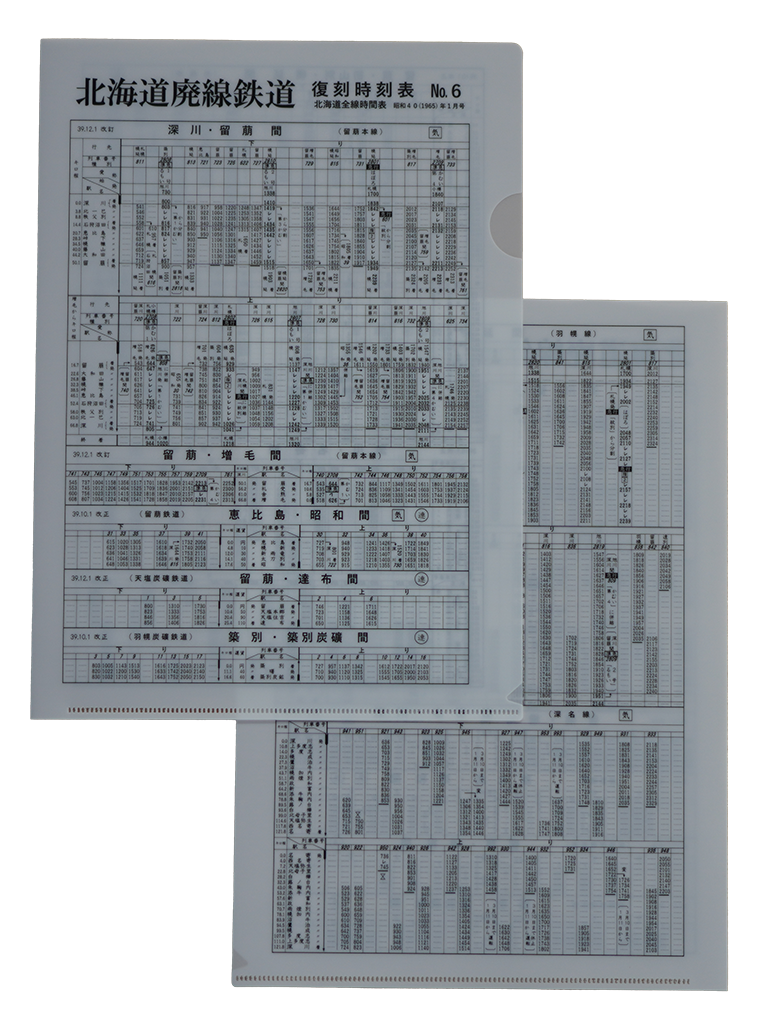

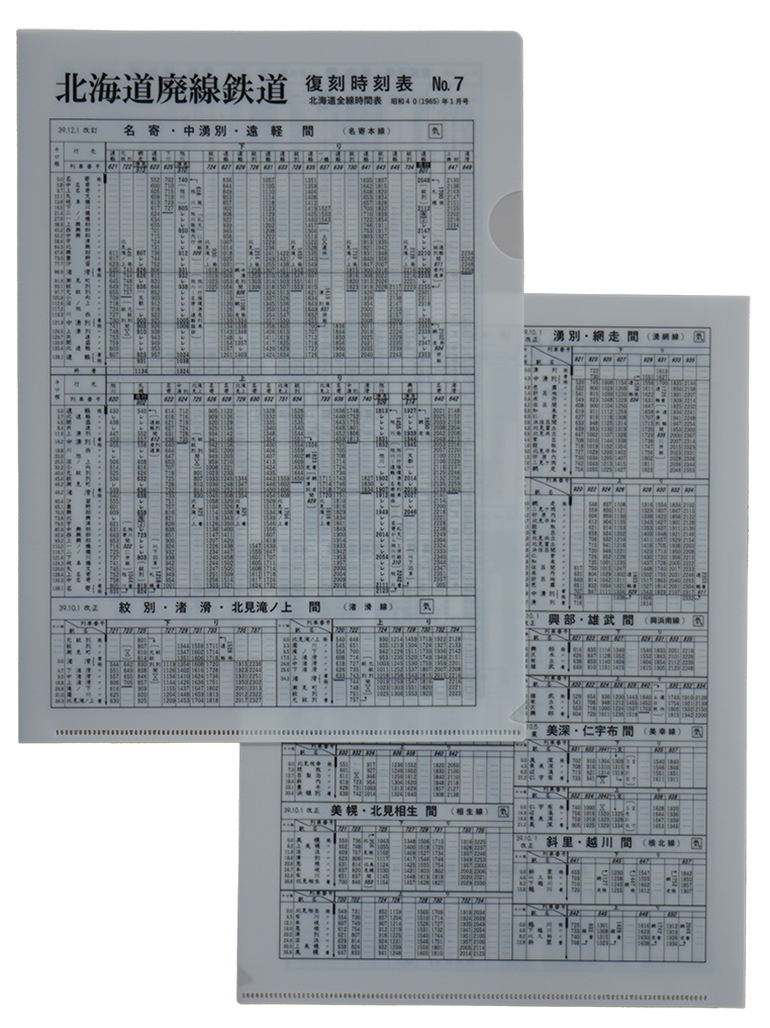

NFT付録

アメリカとヨーロッパの貨物車両

アメリカのTOFC輸送用固縛装置の開発

アメリカの第2世代車の革新的車両

アメリカの固定連結式第2世代車

アメリカのTOFC用とCOFC用スパインカー

アメリカのTOFC/COFC兼用スパインカー

アメリカの隔壁型ダブルスタックカー

アメリカのIBC型ダブルスタックカー

アメリカの単車式ダブルスタックカー

アメリカのダブルスタックカーの二極化

ヨーロッパのCOFC用車両

ヨーロッパのCOFC用車両のTOFC/COFC兼用車両

ヨーロッパ広軌鉄道のCOFC用車両

《参考》JR貨物における新たな輸送需要の発掘

著者紹介

今井 昭夫(いまい あきお)

1954年生まれ。京都市出身。神戸大学名誉教授。神戸商船大学航海学科(現、神戸大学海洋政策科学部)卒業後、情報処理技術会社勤務を経て、神戸商船大学物流管理学科助手、助教授、そして神戸大学大学院海事科学研究科教授。京都大学・工学博士。2002年~2003年まで、在スウェーデンの国連大学である世界海事大学正教授。2020年神戸大学を定年退職。専門はコンテナ・ロジスティクス計画。

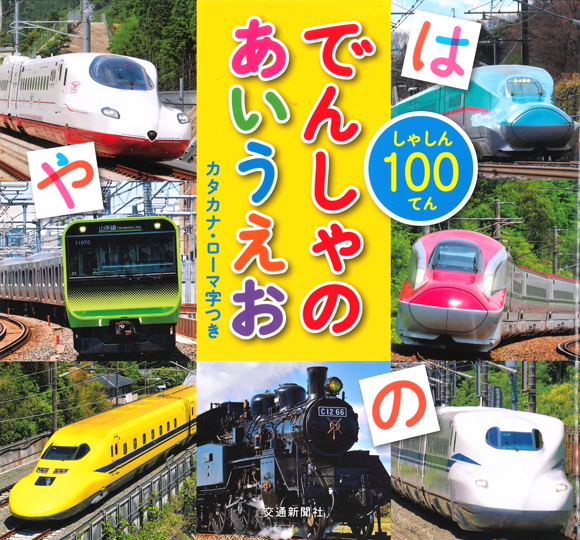

シリーズ一覧 - LINE UP -

-

- 月刊 鉄道ダイヤ情報

-

乗るたのしみ・撮るたのしさ応援マガジン

近刊&バックナンバー一覧へ

-

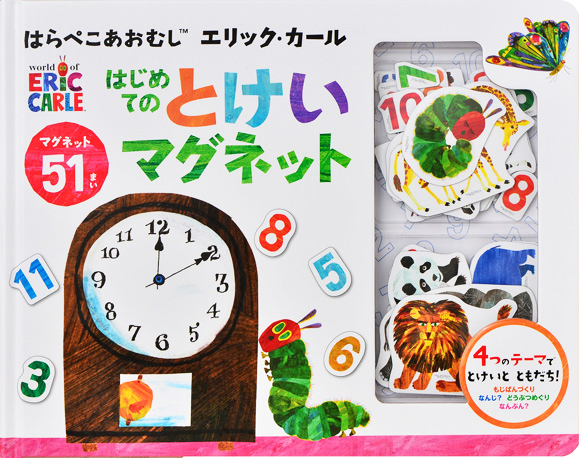

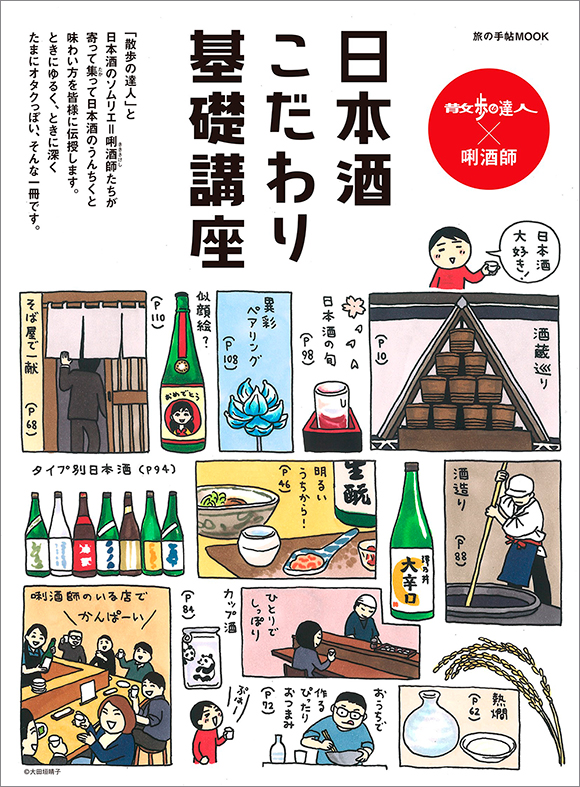

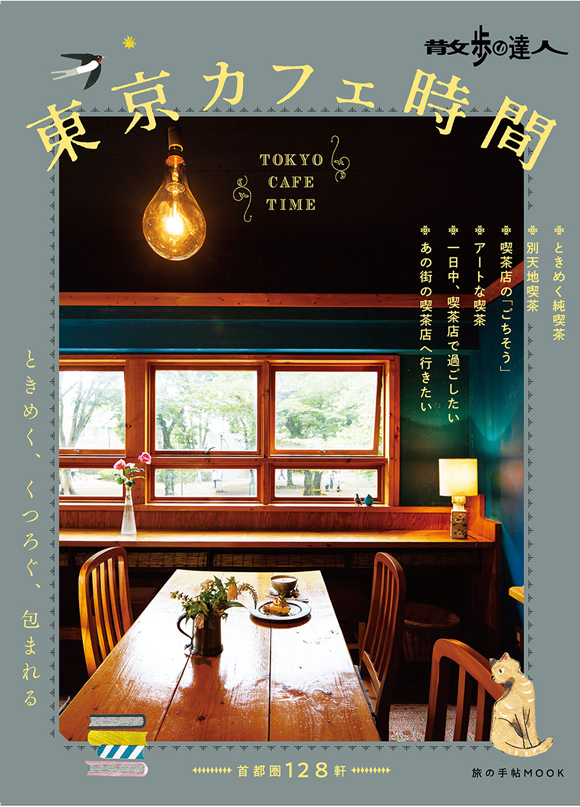

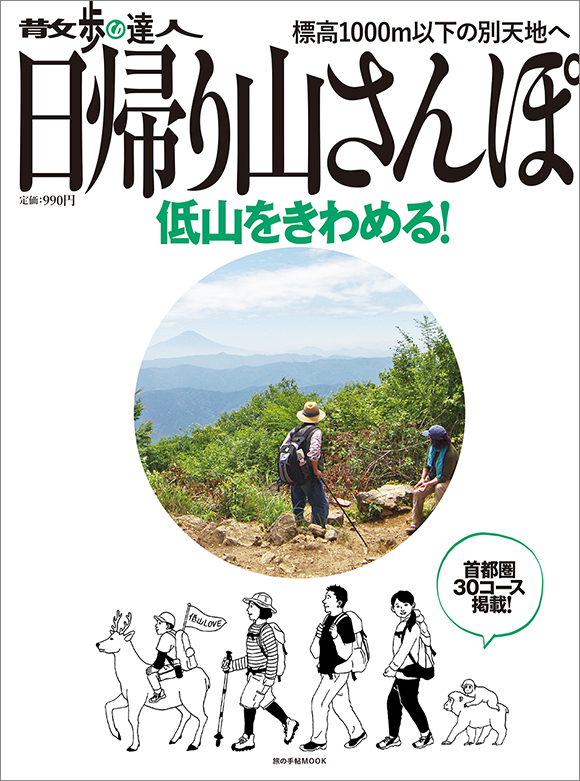

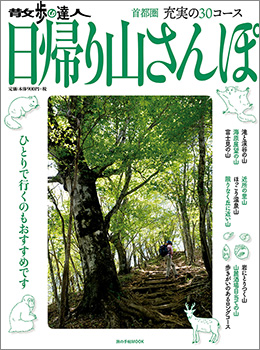

- トラベルMOOK

-

もっと広く、もっと楽しく。ビジュアルと最新データ重視の鉄道入門ムック。

近刊&バックナンバー一覧へ

-

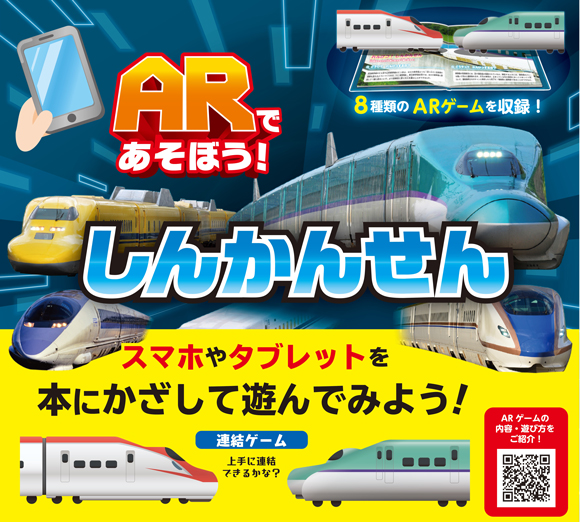

- 今さら聞けない鉄道の基礎知識

-

知識の学び直しや入門にぴったり!

近刊&バックナンバー一覧へ

-

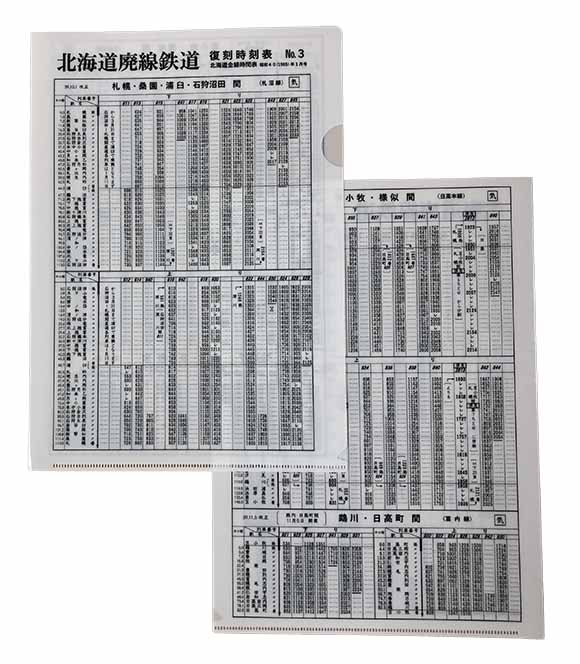

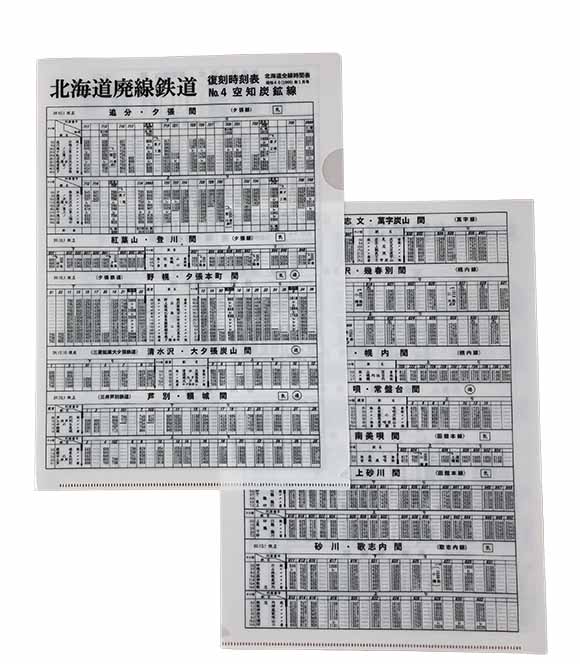

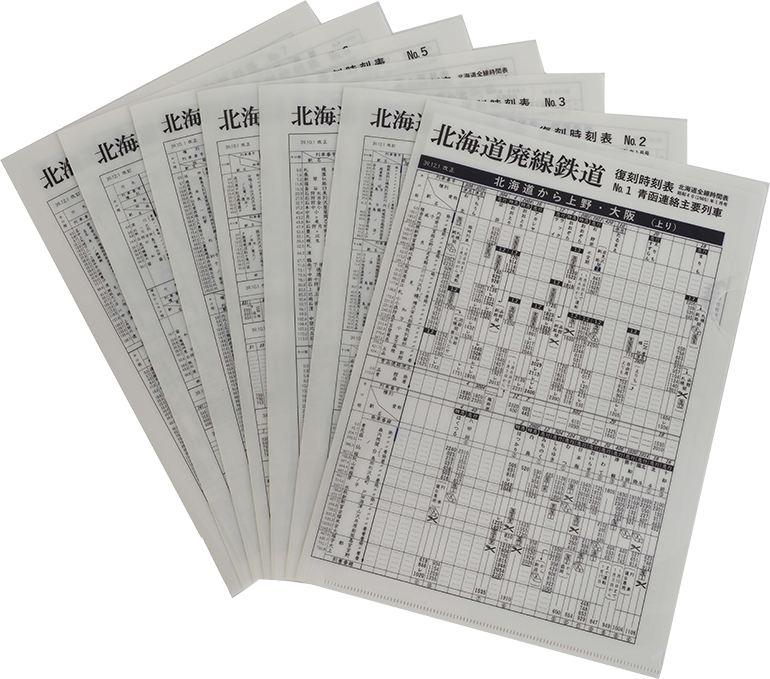

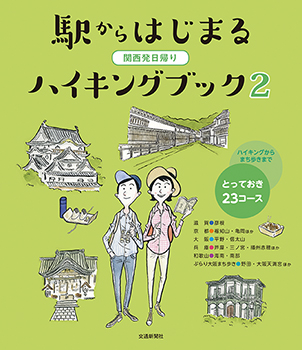

- DJ鉄ぶらブックス

-

気軽にページをめくったり、線路端を歩くときのお供にピッタリ!

近刊&バックナンバー一覧へ

-

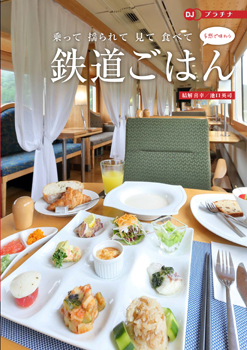

- DJプラチナ

-

オリジナルな視点で鉄道を楽しみたい方へおくるテーマムックシリーズ。

近刊&バックナンバー一覧へ

人気商品 BEST SELLER

おすすめ商品 RECOMMENDED

鉄分@交通新聞社公式アカウント

鉄分@交通新聞社公式アカウント

交通新聞社の鉄道専用アカウントです。 鉄道に関する商品の情報をお知らせします。フォローお待ちしております。

詳しい購入方法は、各ショップのサイトにてご確認ください。

- 在庫状況やご購入後のお問い合わせは各ショップへお願いいたします。